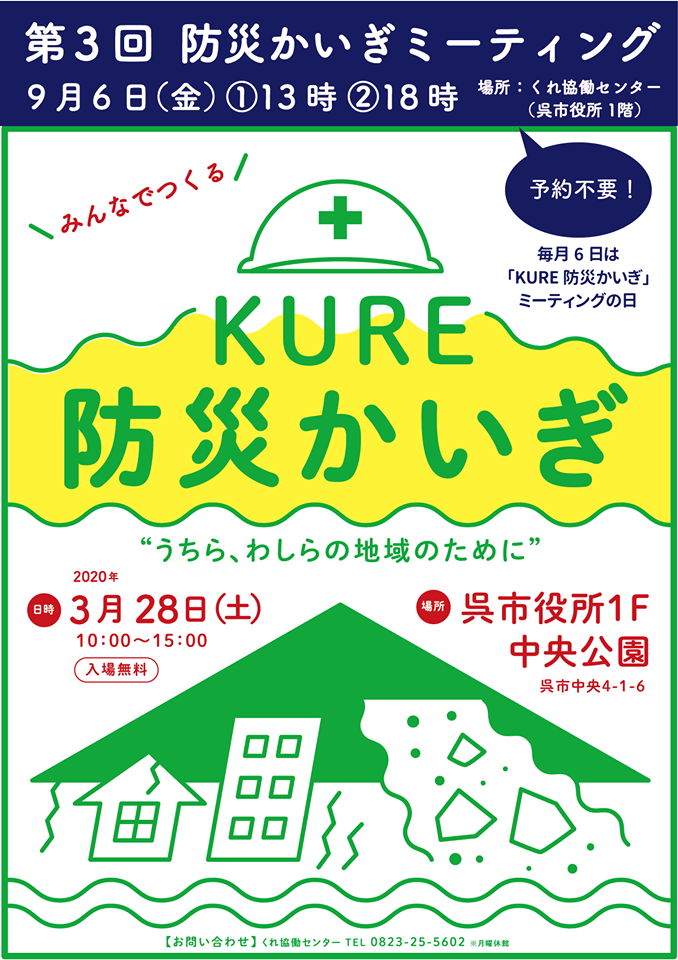

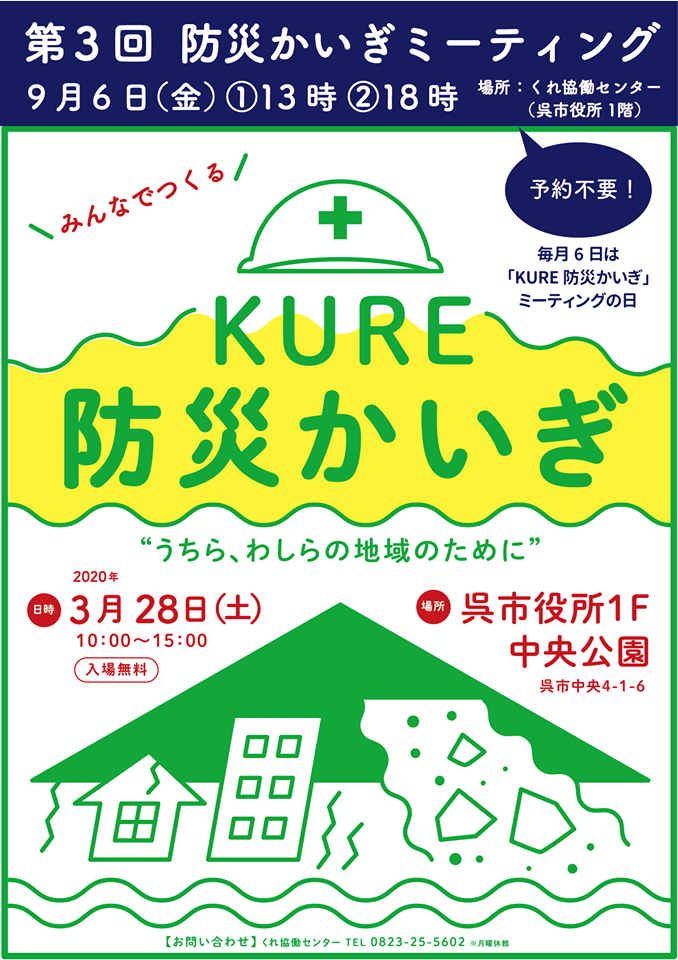

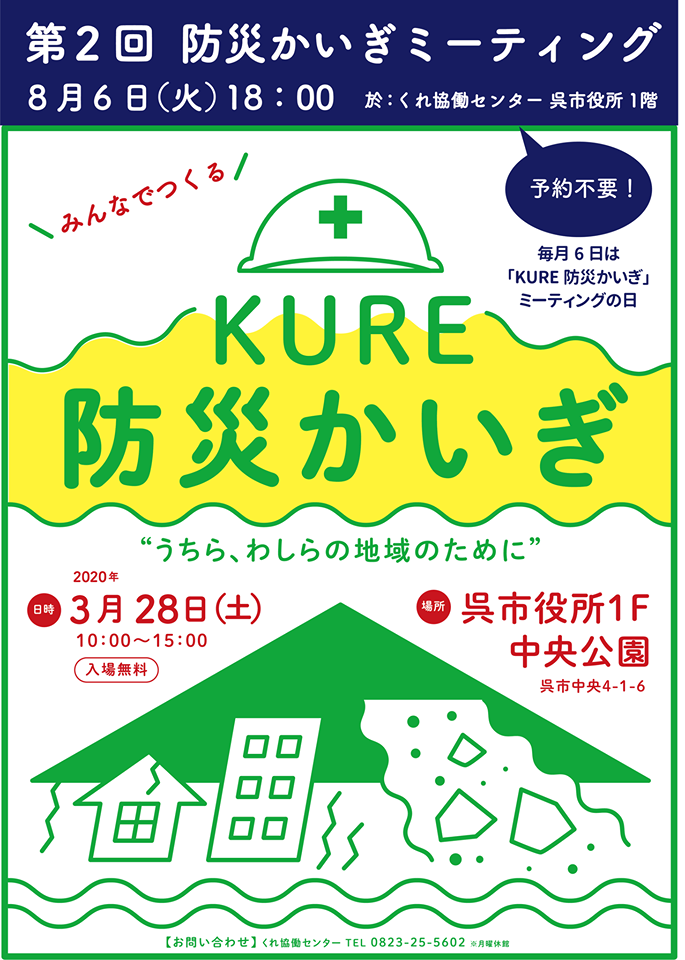

毎月6日は防災かいぎミーティングの日!

今月は、今週金曜日、13時〜と18時〜の2回、実施します。

各1時間程度です。

平日は、夜に参加できない方向けに昼にも実施することにしました。

3月に開催予定の防災イベント「KURE防災かいぎ」に向けて、それぞれのやりたいこと、知りたいことを出し合う場です。

初めての参加も大歓迎!

参加できる時に、自由に参加してくださいね。

みんなでつくる、防災かいぎ!

ぜひ、皆さま、ご参加くださいね。

スタッフ 小野

毎月6日は防災かいぎミーティングの日!

今月は、今週金曜日、13時〜と18時〜の2回、実施します。

各1時間程度です。

平日は、夜に参加できない方向けに昼にも実施することにしました。

3月に開催予定の防災イベント「KURE防災かいぎ」に向けて、それぞれのやりたいこと、知りたいことを出し合う場です。

初めての参加も大歓迎!

参加できる時に、自由に参加してくださいね。

みんなでつくる、防災かいぎ!

ぜひ、皆さま、ご参加くださいね。

スタッフ 小野

避難指示が出るような大雨が最近頻繁にありますね。

これからまた台風の季節を迎えます。

みなさん、備えはできていますか?

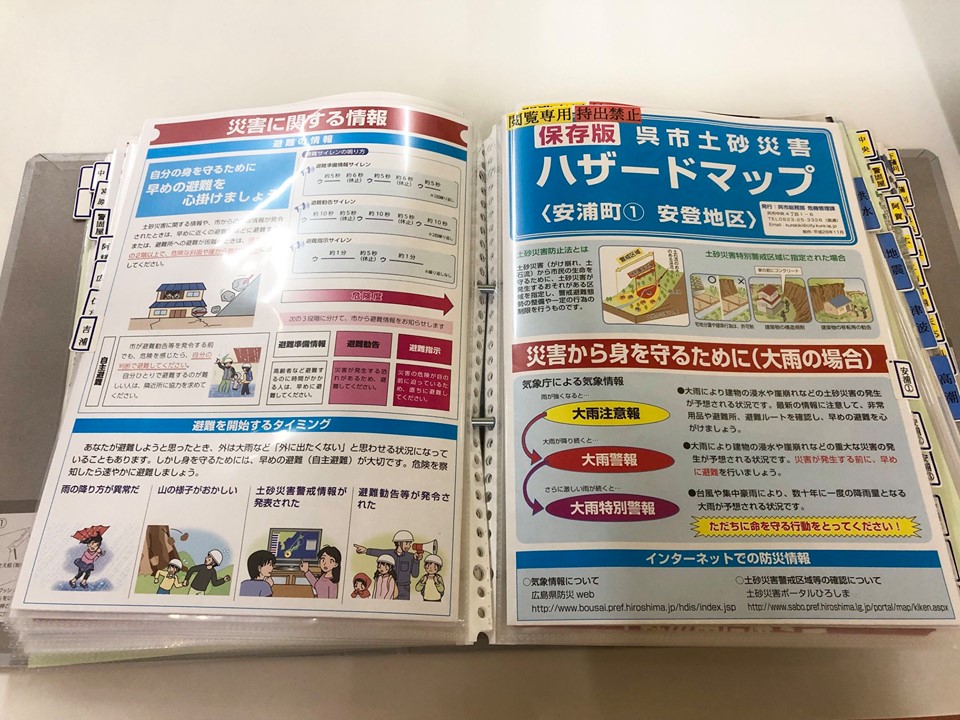

くれ協働センターでは7月から防災の特集コーナーを設けています。

資料は随時更新しています。

全地区のハザードマップ、そして呉市危機管理課の職員の方による災害への備えのポイントを抑えた資料も、今月下旬からご用意しています。

ハザードマップはこちらでご確認できます。

ご自宅や職場がどのようなエリアになるのか、再度確認してみましょう。

https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/82/hazardmap.html

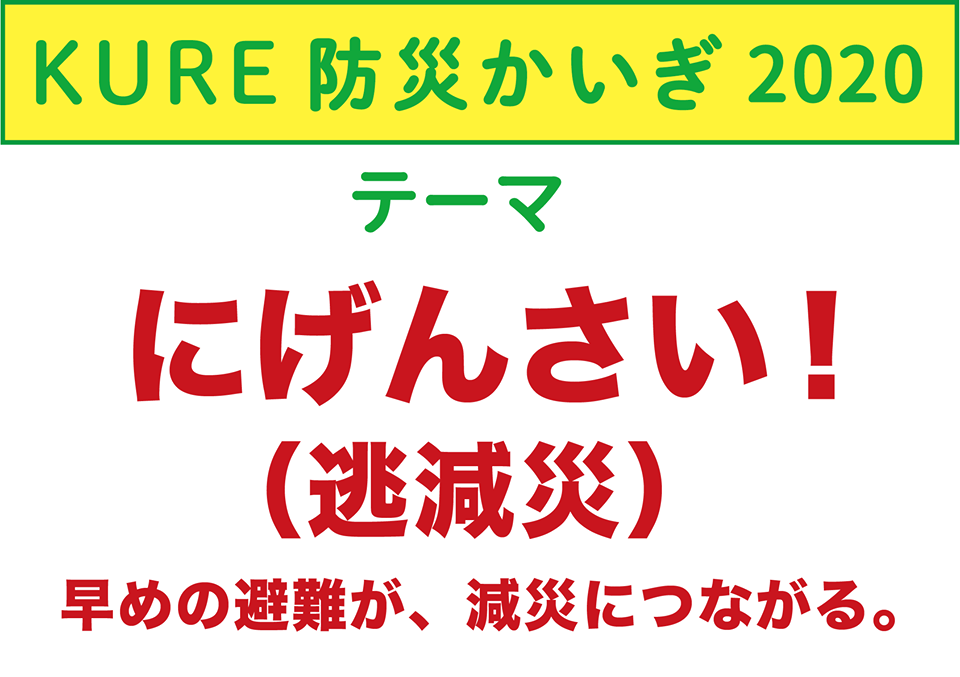

水害は、地震などと違い予測できる災害です。

備えましょう。

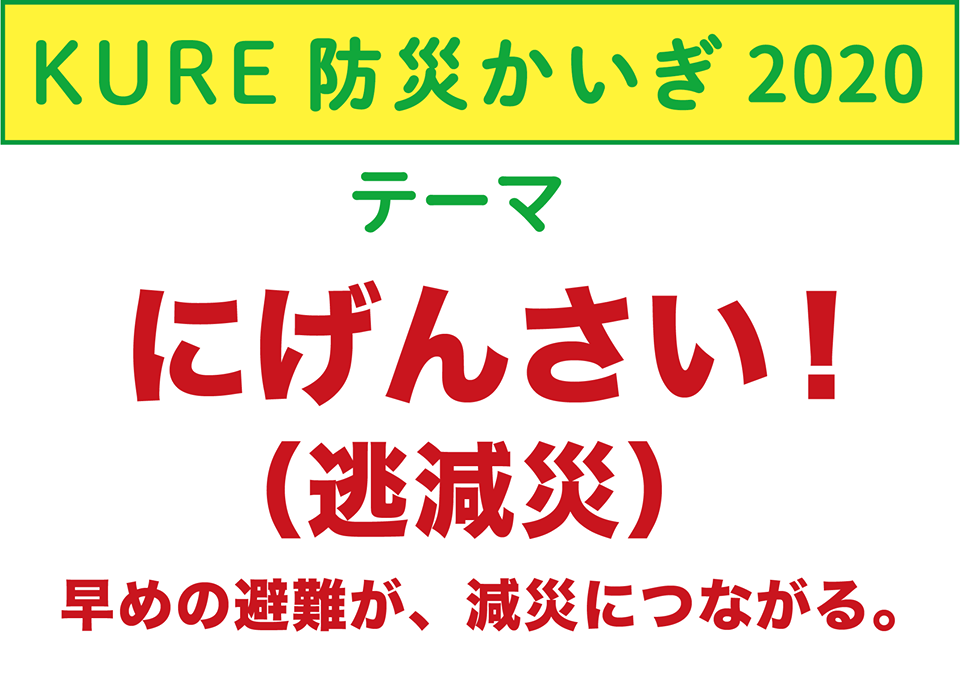

そして、避難準備が発令されたら、ハザードマップ上で危険箇所にあたる場所にいる場合は、とにかく早く、安全な場所へ「にげんさい!(逃減災)」。

避難は、安全な場所に居るということで、避難所がその全てではありません。自宅避難も避難です。ですので、自分が普段居る場所がどういった地形・地質なのか、ハザードマップでの確認が必要です。

スタッフ 小野

一昨日、3月28日(土)開催予定の防災イベント「KURE防災かいぎ」に向けてのミーティングを実施しました。

前回に続いての参加の方、また新たに参加いただいた方もいらっしゃいました。

有難うございました。

次回のミーティングは昼と夜の2回実施です。

ご都合の良いお時間でお越しくださいね。

連絡不要、途中入退出可能です。

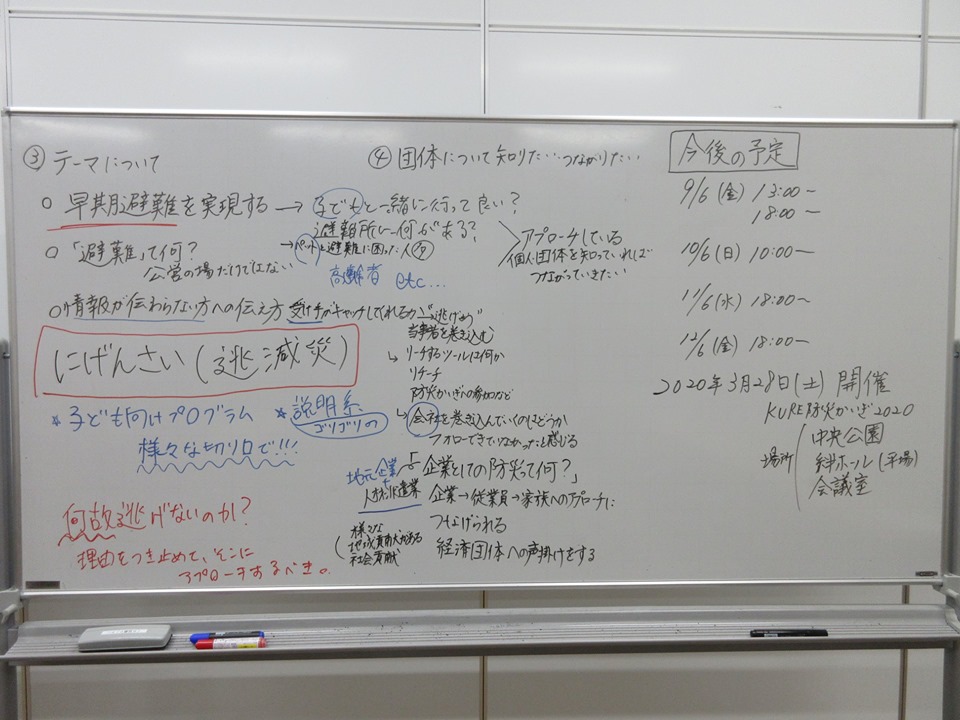

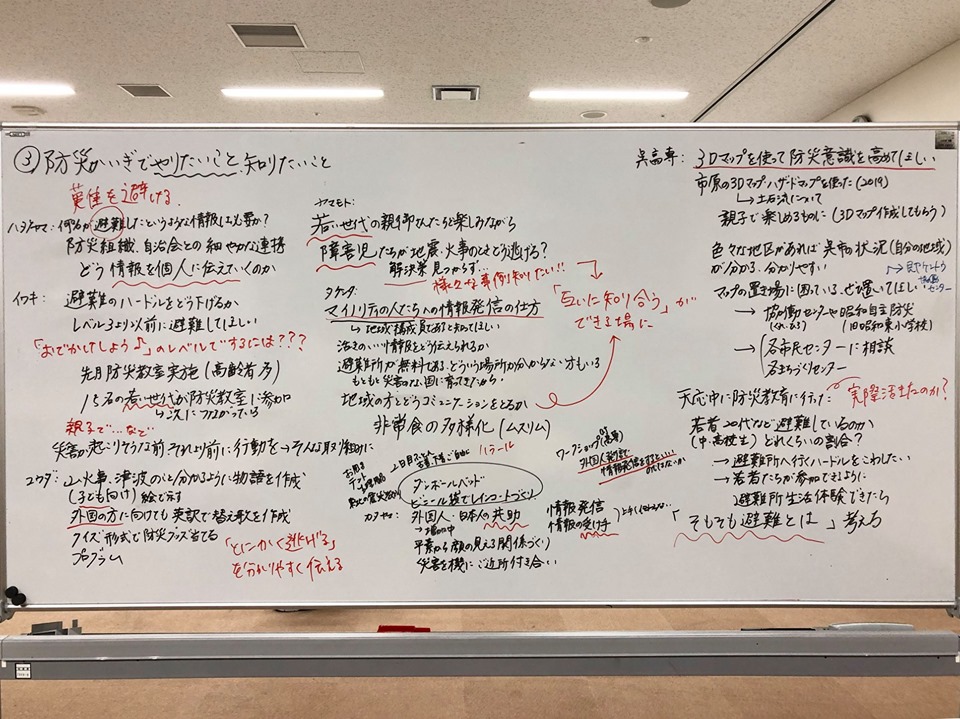

今回のミーティングでは、7月のミーティングでの意見を元にテーマの設定と、実施内容への意見出しを行いました。

7月のミーティングでいただいた意見からまとめたキーワードがこちらの3点。

●とにかく早期避難!を実現するには?

●「避難」って何?(避難所だけが避難じゃない)

●情報が伝わらない人への伝え方(特に外国人、障害者の方)

「防災」と言っても様々な災害への備えがありますが、これまで呉市が経験してきた災害で被害が大きかったものは「水害」です。

水害についてはまず「早期避難」。

今回のイベントでは、とにかくこれを実現するために必要なことを!とのことでまとまりました。

[第2回ミーティングでの決定と次回に向けて]

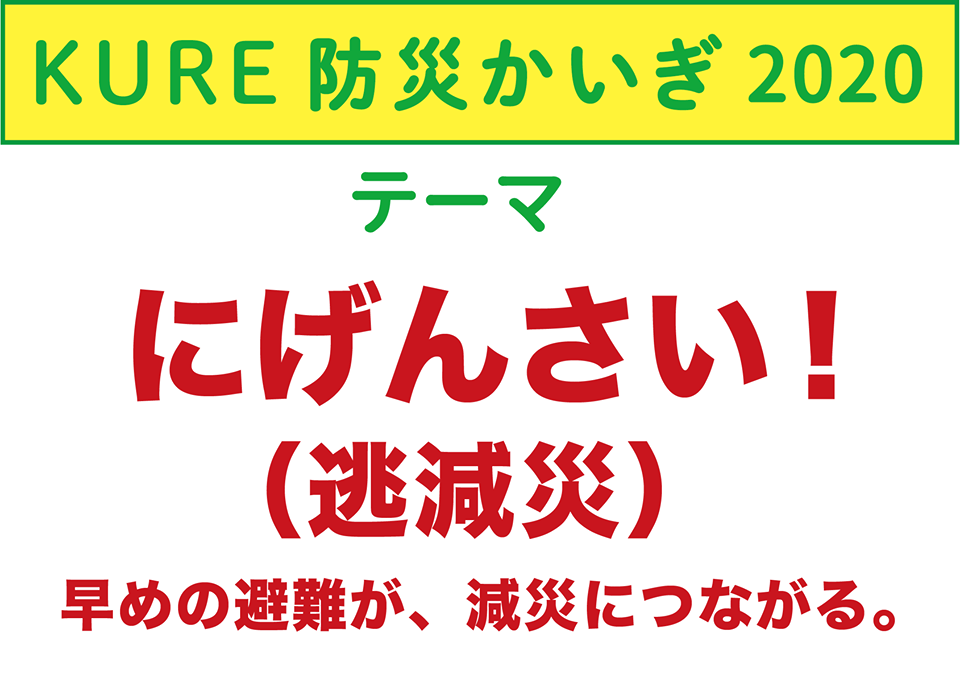

●テーマは「にげんさい(逃減災)!逃げることが、減災につながる」

●地元企業の雇用主としての取り組みは?

●外国人、障がい者、高齢者など昨年の豪雨災害時の実際の動きを調査したい!

それぞれについて、これから企業、また当事者の方への呼びかけを進めていきます。

このミーティングは、毎回出席を促すものではなく、気になる時に、可能な方に自由に出席していただく場です。

議題の持ち込みも大歓迎です!その場合は、事前にご連絡くださいね。

時間が合わないという方は、協働センターでの相談も受け付けていますのでお気軽にお声がけください。

みんなでつくる「KURE防災かいぎ」。

ミーティングでの活発なご意見から、かたちが徐々につくられてきています。

ぜひ、ご参加ください!

スタッフ 小野

明日、18時からくれ協働センターで実施します。

当日、ご連絡なしの参加で大丈夫です。

気になる方は、ぜひご参加くださいね。

スタッフ 小野

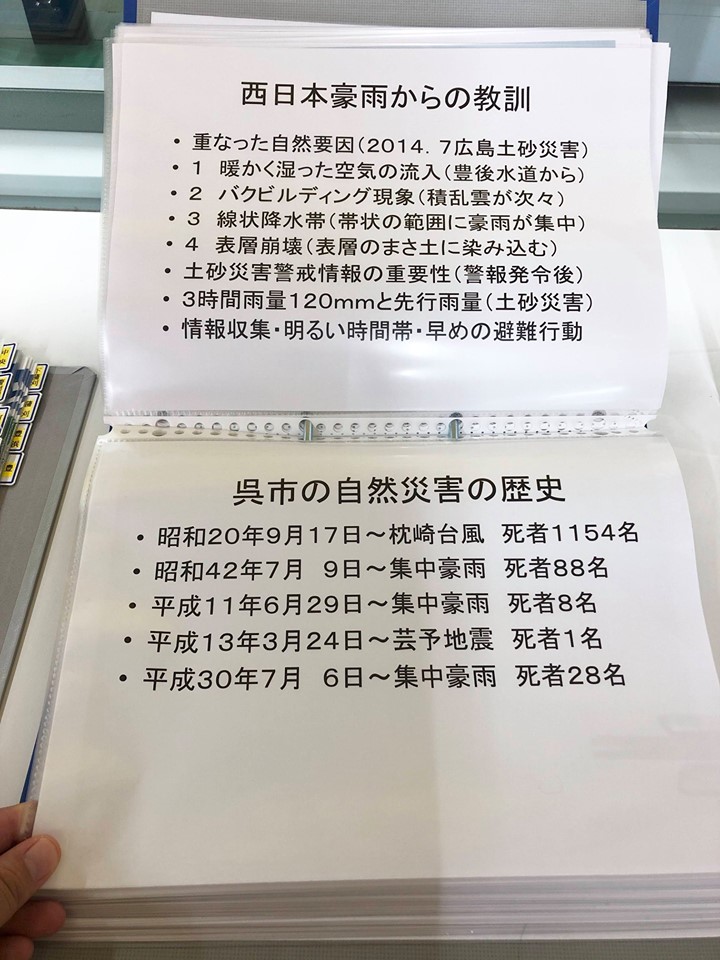

今日で西日本豪雨災害の発災から1年が経ちました。

去年の今ごろ、皆さんはどのように過ごされていたでしょうか。

これから、防災と減災をどうしていくのか、そして災害が起こったあとで何が起こるのか。その中で自分は何ができるのか。

皆で考え学び合う場として来年3月28日(土)に開催するイベント「KURE防災かいぎ」に向けて、昨日、はじめてのミーティングをしました。これから毎月開催していく予定です。

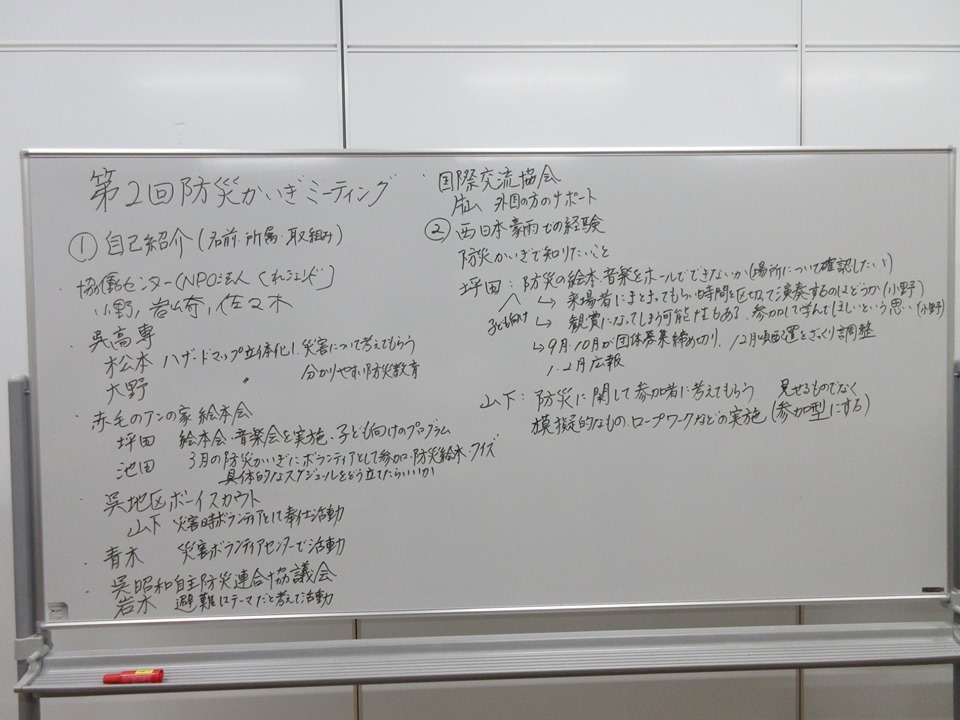

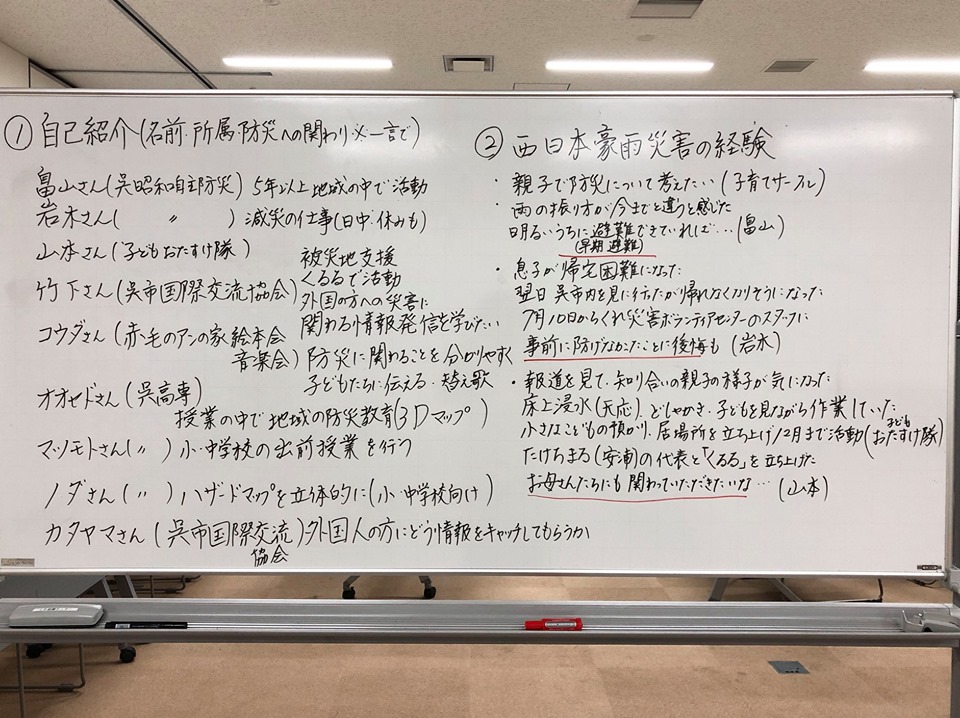

ミーティングでは、自己紹介にはじまり「西日本豪雨災害での経験」と「防災かいぎでやりたいこと・知りたいこと」について参加者の方にお話いただきました。

普段から防災についての活動をしていたのに活かせなかったことが悔しかった、避難した人の少なさが悔しかった、という方。

自宅で土砂災害にあい、土砂の中を家族となんとか逃げたが自宅は全壊になり全て失ったという市職員の方。

川尻地区の住民で約1ヶ月の断水になり水も食料も一時本当になくなった、給水の少なさなど様々な問題を実感した、という学生さん。

避難せずに自宅にいて裏山の土砂が崩れてはじめて危険と感じ避難所に行ったという学生さん。

外国人の方をサポートする職場で災害の情報を届けられていないことに直面したという方。

それぞれの体験をじっくり伺いました。

そして、これからやりたいことについて。

・3Dハサードマップで危険を知らせて早期避難を促したい

・「避難」のハードルを下げる方法を考えたい

・子育てしている人、障害者の方の避難方法を知りたい

・子どもから「早く逃げる!」を浸透させたい など

詳細については、板書の画像を投稿しております。

ぜひそちらをご確認ください。

皆さん、それぞれの経験から、今後のために様々に考え既に行動されていました。

様々なお話の中から、防災かいぎでの大きなテーマにつながりそうなキーワードもありました。

●とにかく早期避難!を実現するには?

●「避難」って何?(避難所だけが避難じゃない)

●情報が伝わらない人への伝え方(特に外国人、障害者の方)

防災かいぎは、中心になるテーマを設けつつも、基本的に参加者の方の「やりたいこと」でつくるイベントです。

個人にできること、団体にできること、自治体にできること。

それぞれにとっての「できること」を知って学び合う場にしたいと考えています。

元々、ミーティングは隔月の開催を予定していましたが、昨日、やはり「話す・聞く・知る」場の大切さを感じ、月一で開催していくことにしました。

次回は8月上旬の予定です。

日時はまたお知らせ致します。

また、ミーティングに来られない方についても、普段の協働センターで防災かいぎへのご意見を受付ておりますので、お問い合わせくださいね。

改めて、西日本豪雨災害の犠牲者の方のご冥福をお祈りするとともに、復旧、復興を願いつつ、自分たちにできることを考え、実行していくことを誓いたいと思います。

スタッフ 小野

6月15日、楽しみながら学び、そして伝える、防災教室「ひろしま防災Jプログラム」のトレーナー養成講座に参加しました。

「ひろしま防災Jプログラム」は「知る」「察知する」「行動する」「学ぶ」「備える」という広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動の行動目標から誕生した、子育て世代の女性向けの防災教室プログラムです。

主に子育て世代の女性向けではありますが、年齢や性別を問わず関心のある方なども参加しています。気負うことなく参加できる内容なのでママ友と、地域の方々と、職場の同僚でなど幅広く活用できるものだと思います。

養成講座では、「ひろしま防災Jプログラム」のトレーナー(実践者)になるために、ひろしま防災Jカードの使い方や防災チェックシートの説明など、プログラムの進め方を学びます。

ひろしま防災Jプログラムの「J」は、ジャンケン、女性という意味があり、2年間で約190人のトレーナーが誕生しているそうです。

選択肢がグーチョキパーになっているからジャンケンです。

カード20枚の内容は東北・広島・熊本など被災者の声を元に作られています。

白紙のカードが数枚入っていますが、これはカードに地域性のある内容を反映させてほしいという思いがあります。

カードの選択肢に正解はなく、参加者同士話すことで何かに気づき、今一度防災について考えるきっかけになれば、という思いが込められています。

7月4日(木)に呉でトレーナー養成講座が開催され、申込を受付中とのことです。

会場は、広島県呉庁舎3階会議室(呉西中央1丁目3−25)です。

養成講座の情報は次のURLに掲載されていますのでご覧ください。

https://www.gensai.pref.hiroshima.jp/learn/

お問い合わせは、公益財団法人 ひろしまこども夢財団(TEL:082-212-1007)までお願いします。

スタッフ 岩崎

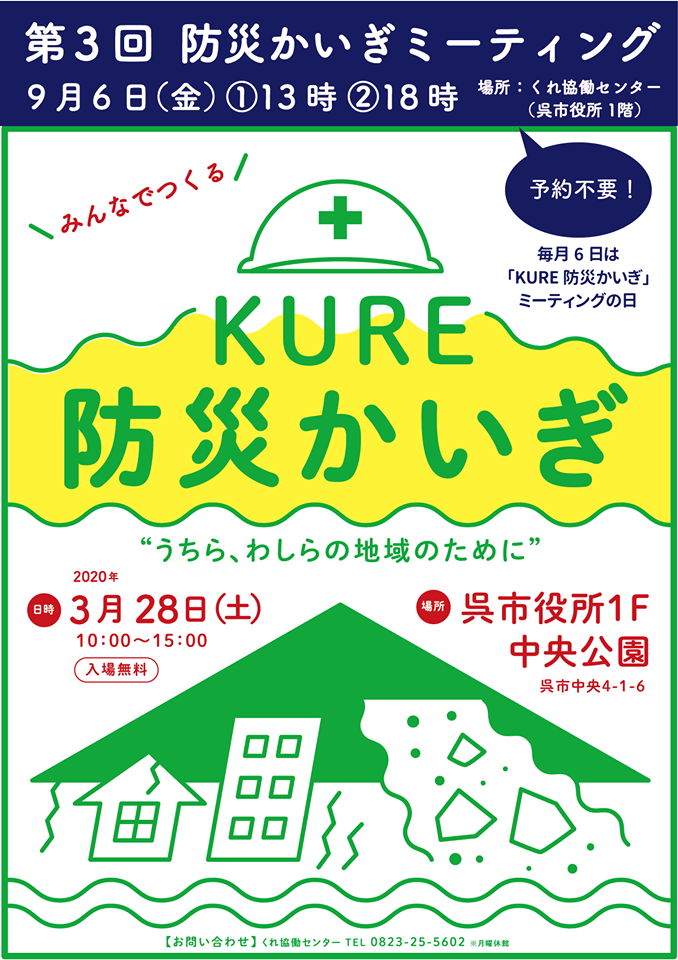

今年1月にはじめて開催した防災をみんなで考え、体験しながら学ぶ「KURE防災かいぎ」を今年度も開催します。

開催日は、2020年3月28日。

場所は呉市役所1階と中央公園です。

「KURE防災かいぎ」の内容は、参加する人、団体の様々が「本気でやりたいこと」からつくっていきます。

そのために、やりたいこと、また防災について必要なことを出し合う「防災かいぎミーティング」を不定期で開催していきますので、ぜひご参加くださいね。

第1回目は7月5日(金)18:00〜 1時間程度、くれ協働センター会議室で行います。

西日本豪雨災害からまもなく1年。

災害はいつ起こるか分からないということを、誰もが実感したのでは無いでしょうか。

昨年の経験から何をこれからに活かすのか。

改めて考え行動に結びつけるきっかけを、共に作っていきたいと考えています。

ぜひ、ご参加ください!

*****

【防災かいぎミーティング】

予約などは不要です。お気軽にご参加ください。

日時:7月5日(金)18時より1時間程度

場所:くれ協働センター(呉市役所1階)

内容:「KURE防災かいぎ」内容についてご意見ください!

参加募集については、随時受け付けしております。

参加希望の方、また、今イベントについてのご意見やご提案がある方はくれ協働センター

にご連絡ください。

くれ協働センター

平日 9時〜20時/日・祝 9時〜17時(月曜休館・祝日の場合は翌日)

電話番号 0823-25-5602

*****

スタッフ 小野

地域の方々の関心が高いのは、やはり「防災」です。

“いざという時にどう対処すればいいのか”をご紹介できるように、協働センターでもさまざまな防災の取り組みを調べています。

仁方町まちづくり推進協議会と仁方地区自主防災会が中心に企画をし、6月1日(土)に仁方地区の11自治会が地域の防災力を高めるために防災訓練・避難訓練を行いました。

自治会ごとに指定場所に集合し安全に注意しながら避難経路を確認しつつ、仁方小学校に避難します。

その後、日本赤十字広島県支部指導による身近なものを使った応急処置や手当の方法と、東消防署仁方出張所と仁方分団による、あっぱくんライトを使った心肺蘇生法について、2グループに分かれ交代で訓練しました。

ハンカチとストッキングを使った止血法、風呂敷やズボンを使ってリュックを作る方法、毛布を上着にして暖を取る方法などを学びました。

身近なものが活用できることを知っていればいざという時にその知識が役に立ち、日頃から用意していれば心強いアイテムにもなります。

あっぱくんライトを使った心肺蘇生法では、意識がない呼吸がない要救助者に対し、救急車が到着する8分〜9分間心臓マッサージをすることで命を繋ぐ可能性が高まること、垂直に体重をかけて押すことがポイントで、世界に一つだけの花や川の流れのようになどの曲に合わせて行うと良いとアドバイスされていました。

訓練の後は呉市危機管理課が防災講話「自分の命を守るための防災知識」を行い、「災害は忘れた頃にやってくるという時代ではなく、災害は起こるという意識を持っておきましょう」と、参加者に話し、自分の住んでいる場所が警戒区域に当たるかハザードマップでの確認を呼び掛けました。

初の試みとして仁方女性会や呉市赤十字奉仕団の皆さんによる、災害時を想定した炊き出しが行われ、参加者に振舞われました。

仁方町まちづくり推進協議会会長は、「隣近所の要介護者を助けられる、地域の連携が取れる、仁方町になるためにこういった訓練は必要です」と、訓練を通し防災意識を高め、地域での連携が取れるようになることが目的とおっしゃっていました。

スタッフ 岩崎

地域の方々の関心が高いのは、やはり「防災」です。“いざという時にどう対処すればいいのか”をご紹介できるように、協働センターでもさまざまな防災の取り組みを調べています。

広島県 危機管理監 減災対策推進担当の方から、いざという時の備えや予防について楽しみながら学べる、『ひろしま防災Jプログラム』を紹介していただき、参加しました。

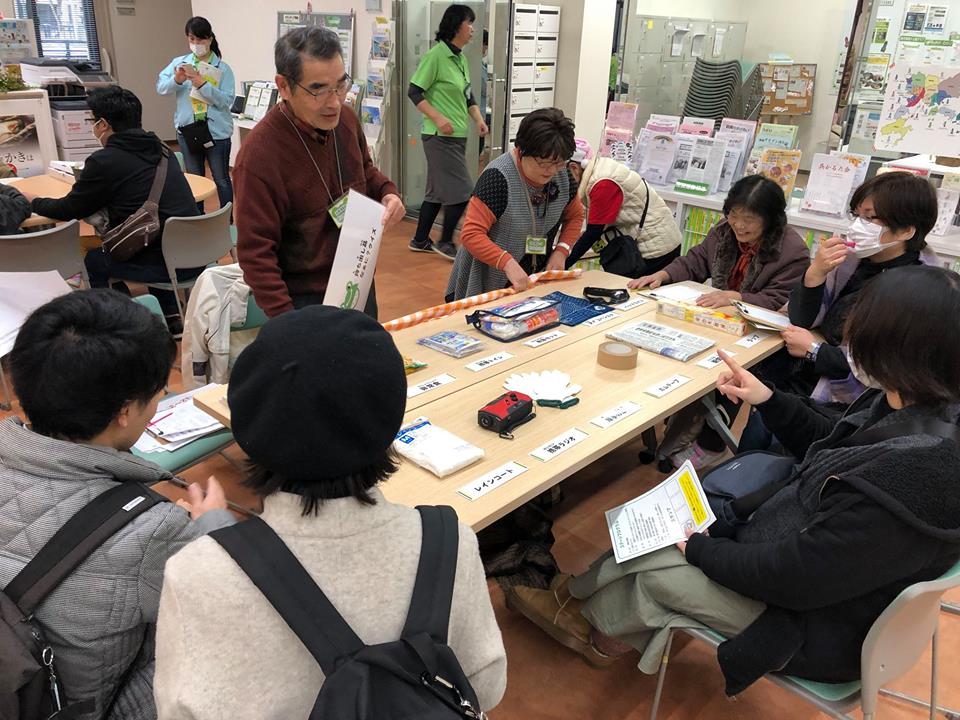

5月27日、会場の呉市すこやか子育て支援センター「くれくれ・ば」には、子育てしているお母さんたち20名以上が集まりました。

ひろしま防災Jプログラムは、「知る」「察知する」「備える」「行動する」「学ぶ」という、広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動の行動目標から、子育て世代の女性向けに作られた防災プログラムで、防災チェックシートやカードゲームを使って、いざという時のための備えや予防について考えます。

カードに書かれた問いに対し、3つの選択肢から1つ選ぶのですが、選択肢に正解や不正解があるのではなく、なぜそう考えるか意見を出し合うことがポイントです。

質問内容は、避難のタイミング・充電が切れるかもしれない状況での友人との連絡・支援物資がいつ届くのか分からない中での子どもの食事についてなど、災害発生時に被災者が困ったことを元に作られています。

「自分ひとりだけでは不安」「心の安定のためならば連絡を取ることは大切かもしれない」「日頃から家族と話しておくことが大切」などその他にも、「ローリングストック法を実践してみたい」「豪雨災害時、子ども会のママ友のライングループで情報共有できたので助かった」など、参加したお母さんたちから様々な意見が出ました。

話すことで自分では気づかなかった視点に気づけたり、防災に関する情報交換ができたり、アドバイスしあったり、今一度防災について考える機会につながると思いました。

スタッフ 岩崎

2月24日(日)に矢野で開催された「ぼうさいひろば」に参加しました。

このぼうさいひろばは災害後の結成された「災害で生活が変わった子供を支援する会」というグループが、子どもたちが楽しみながら防災を学ぶ場をつくりたいという思いから企画されたものです。

40人以上の子どもたちが集まっていました。

災害で役にたった車のはなしを聞いた後、実際にはたらく車を見学し、その後、部屋に戻り防災士さんと話をしたり、ゲームやお守りづくりなどをして楽しんでいました。

防災魚釣りゲームは身近にあるもの(携帯、靴、ぬいぐるみ、お菓子、ゲーム機、時計などなど)が書かれたカードを子どもたちが避難時になにが大切かを考えながら制限時間内に釣ります。そして、釣った後、避難するときに一番持っていきたいものを、理由とともに自分の言葉で書き防災士さんに伝えていました。

ゲームをしたり、話を聞いたり、自分の意見を防災士に伝えることでカードがもらえ、カードがたまるとメダルがもらえる・・・。子どもたちが自主的に参加し楽しめるようなアイデアがたくさんありました。

呉市市民協働センターでは今年も防災企画をする予定です。子どもたちが楽しみながらできるものにしたいと考えています。

いろいろな方と一緒に作っていきたいので、お手伝いいただける方やアイデアがある方は是非協働センタースタッフに声をかけてくださいね。

スタッフ 佐々木

© 2026 呉市市民協働センター

Theme by Anders Noren — Up ↑

最近のコメント